Capitalisme : investissement et accumulation

La propagande des classes dominantes présente l’accumulation des richesses par une minorité comme le résultat de soi-disant lois de l’économie auxquelles il serait impossible d’échapper, et dont seule, finalement, une minorité de « gagnants » serait en mesure de tirer profit.

La propagande des classes dominantes présente l’accumulation des richesses par une minorité comme le résultat de soi-disant lois de l’économie auxquelles il serait impossible d’échapper, et dont seule, finalement, une minorité de « gagnants » serait en mesure de tirer profit.

Selon cette propagande, le capital aurait la propriété de s’auto-agrandir à travers des « cycles d’investissements ». Au début d’un cycle, le capitaliste engage une somme A dans un investissement qui peut avoir plusieurs formes : financier (prêter de l’argent en échange d’intérêts), commercial (acheter des marchandises pour les revendre ensuite avec bénéfice), productif (investir dans la production de marchandises pour les vendre ensuite en retirant un profit de l’opération), etc.

Après un certain temps - la durée du cycle -, l’investisseur récupère une somme A’ supérieure à la valeur A investie. La différence entre A’ et A constitue le profit P du cycle, et le taux de profit du cycle est égal au rapport du profit à la somme investie.

Le principe du capitalisme, quelle que soit la forme d’investissement à laquelle il se prête, repose sur la perpétuation de ce processus. L’argent récupéré à la fin d’un cycle est investi partiellement ou totalement dans un nouveau cycle, et ainsi de suite. D’où l’accumulation d’un capital toujours plus important comme le montre la courbe. Et il est clair que plus la durée du cycle est court, et plus l’accumulation réalisée en une année est importante : pour le capitalisme, le temps, c’est de l’argent !

Mais deux questions se posent : d’où vient cette richesse nouvelle qui augmente le capital investi ? Et d’où vient le capital investi au départ ?

Marx à répondu à ces questions en posant le travail comme seule source de la création de richesses nouvelles. Il s’est attaqué à dévoiler les mécanismes de fonctionnement de ce système économique et mis en évidence toute une série de contradictions, qui le conduisent inéluctablement à des crises. Parmi les sources multiples de ces contradictions, le fait que pour poursuivre son existence en tant que capital, celui-ci à besoin de terrains d’investissements en expansion permanente. C’est une des causes de ses fuites en avant folles vers des catastrophes que le « bon sens » semblerait devoir permettre d’éviter…

La loi de la valeur travail

Marx a répondu à la question de la création des richesses nouvelles, qui se concrétisent en capital, en développant la théorie de la valeur travail et celle de l’exploitation salariale.

Pour Marx comme pour Engels, l’économie, ça n’est pas la circulation du capital mais, d’abord, la façon dont les sociétés humaines organisent la production et les échanges de leurs moyens de subsistance. Dans le mode de production capitaliste, tel qu’il apparaissait à ses débuts du temps de Marx, seule une partie de ces moyens de subsistance, en particulier ceux issus de la production industrielle capitaliste, mais aussi celles produites par l'artisanat, se présentaient sous la forme de « marchandises », c’est-à-dire, par définition, de biens ou de services produits pour être vendus.

On peut dire qu’aujourd’hui, c’est l’ensemble de ces moyens de subsistance, en bien au-delà qui ont été convertis en marchandises tandis qui le capitalisme a étendu son emprise sur toute la vie de la société, à l’échelle de la planète, réduisant à la portion congrue, voire détruisant toutes les autres formes de production de biens et de services.

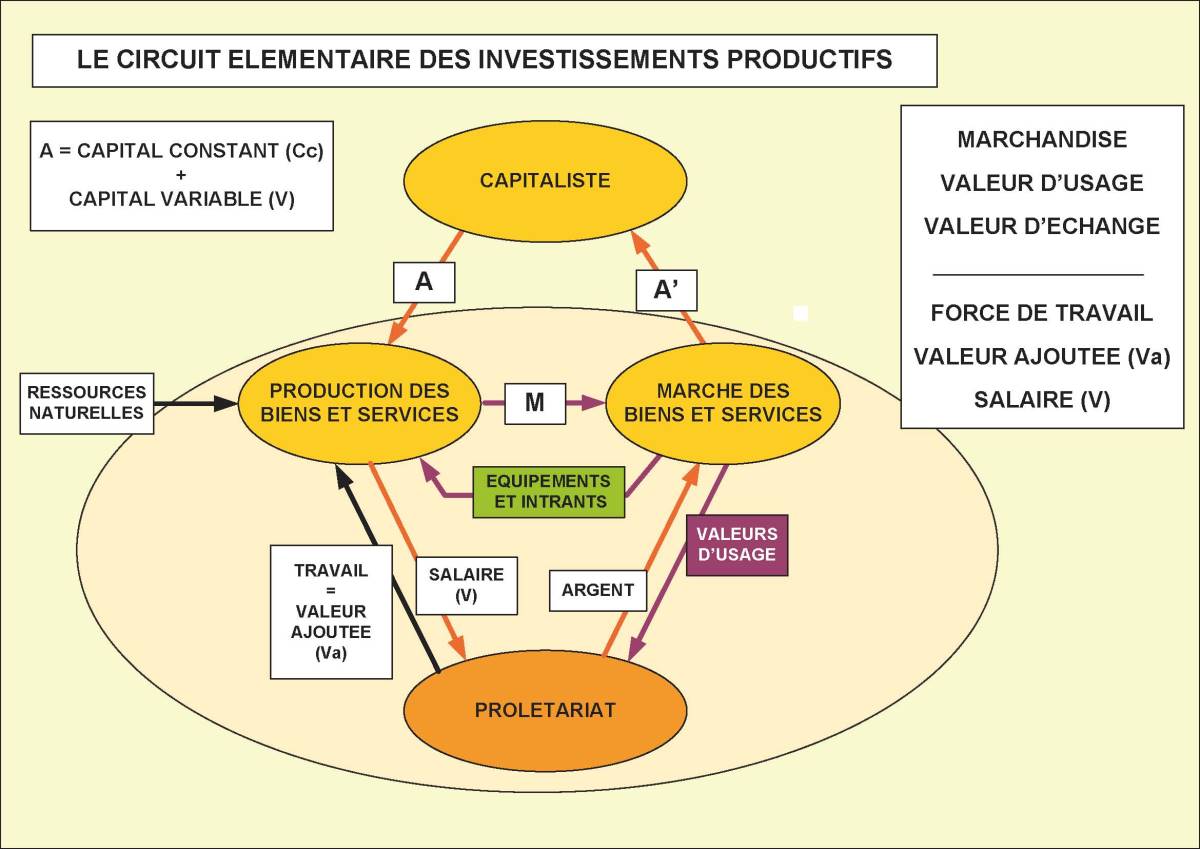

Le circuit élémentaire des investissements productifs

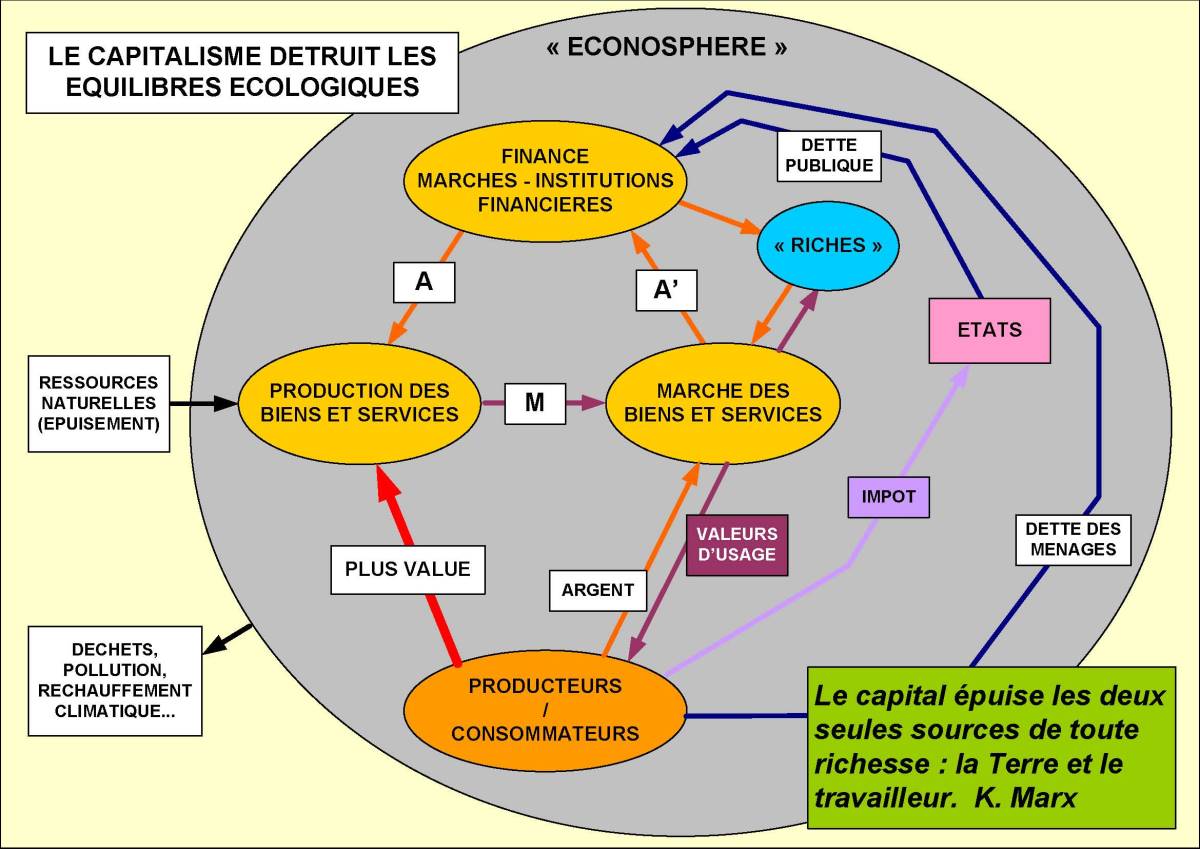

La production de marchandises dans le mode de production capitaliste repose sur une organisation particulière de l’économie, représentée de façon schématique sur l’illustration. Le bloc « terrain d’investissement » mis en évidence dans l’illustration précédente est décomposé en trois blocs reliés entre eux, selon un enchainement qui conduit des « ressources naturelles » à la marchandise «M » par le biais du bloc intitulé « production des biens et services ». Cette marchandise doit être ensuite vendue sur le « marché des biens et services » pour que le capitalisme puisse récupérer sa mise, si possible avec profit. Une partie des marchandises réalisées est achetée par le secteur de production lui-même : équipements nouveaux et matières premières, énergie, etc. (intrants) nécessaires à la production.

La production de marchandises dans le mode de production capitaliste repose sur une organisation particulière de l’économie, représentée de façon schématique sur l’illustration. Le bloc « terrain d’investissement » mis en évidence dans l’illustration précédente est décomposé en trois blocs reliés entre eux, selon un enchainement qui conduit des « ressources naturelles » à la marchandise «M » par le biais du bloc intitulé « production des biens et services ». Cette marchandise doit être ensuite vendue sur le « marché des biens et services » pour que le capitalisme puisse récupérer sa mise, si possible avec profit. Une partie des marchandises réalisées est achetée par le secteur de production lui-même : équipements nouveaux et matières premières, énergie, etc. (intrants) nécessaires à la production.

Ces deux blocs sont associés à un troisième, celui des « prolétaires » qui fournissent leur travail en échange d’un salaire. Salaire qui leur permet d’acquérir sur le marché les marchandises dont ils ont besoin pour vivre, autrement dit leurs moyens de subsistance.

Pour fonctionner, ce système de production et d’échanges à besoin de capitaux (A), apportés par son « propriétaire », le capitaliste, qui en retire, après la vente des marchandises (M), la valeur (A’). Le capital A se divise en deux parties, que Marx définit ainsi : le capital constant (Cc) qui sert à payer les équipements et les intrants, et le capital variable (V) qui paye les salaires.

Si l’on en croit les capitalistes et leurs économistes, l’échange entre capitalistes et prolétaires serait parfaitement équitable : le salaire serait le prix du travail du salarié. C’est une entourloupe !

Pour la démasquer, Marx analyse ce qui constitue la valeur d’une marchandise : il distingue la valeur d’usage, qui correspond au besoin que la marchandise est appelée à satisfaire, de sa valeur d’échange, son prix. Ce dernier n’a rien à voir avec son usage. Il s’établit sur les marchés en fonction de la quantité de travail social qui a été consommé pour sa fabrication.

Ce travail social est fourni par l’activité des salariés, qui louent une marchandise particulière au capitaliste, leur force de travail. Cette marchandise a une valeur d’usage, dont dispose le capitaliste : apporter une certaine quantité de valeur nouvelle au capital constant pour produire la marchandise, la valeur ajoutée. Elle a une valeur d’échange, le salaire V.

Une seule source de richesses nouvelles : le travail vivant

Condamné à vivre dans une société où tout devient marchandise, le prolétaire n’a pas d’autre choix que de louer au capitaliste la seule marchandise qu’il possède, sa force de travail, en échange d’un salaire, qui en est la valeur d’échange. Mais cette valeur ne correspond pas à la valeur nouvelle, valeur ajoutée, qui a été apportée par son travail et que le capitaliste s’approprie. Il y a bien longtemps que, du fait de la productivité du travail, un être humain produit en une journée bien plus de valeur que celle qu’il doit consommer pour subsister.

Condamné à vivre dans une société où tout devient marchandise, le prolétaire n’a pas d’autre choix que de louer au capitaliste la seule marchandise qu’il possède, sa force de travail, en échange d’un salaire, qui en est la valeur d’échange. Mais cette valeur ne correspond pas à la valeur nouvelle, valeur ajoutée, qui a été apportée par son travail et que le capitaliste s’approprie. Il y a bien longtemps que, du fait de la productivité du travail, un être humain produit en une journée bien plus de valeur que celle qu’il doit consommer pour subsister.

L’arnaque est là : le capitaliste achète avec le salaire une marchandise qui produit plus qu’elle ne consomme : il suffit de prolonger le temps de travail au-delà du temps nécessaire à produire l’équivalent du salaire. Le salariat est un rapport d’exploitation masqué derrière la légalité des lois de la bourgeoisie et la propagande qui la justifie.

La différence entre le salaire que paie le capitaliste et la valeur ajoutée par le salarié constitue la plus-value. Marx appelle travail vivant la valeur nouvelle ajoutée par le travailleur. La lutte des classes entre bourgeois et prolétaires commence avec la lutte pour le partage de ce travail vivant entre salaire et plus-value extorquée par les patrons. C’est de cette plus-value qu’est tiré le profit des cycles d’investissement productifs, mais aussi commerciaux et financiers, ces trois processus étant indissociables.

De ce fait, la plus-value tirée de l’exploitation du travail humain constitue le point de départ de toutes les richesses qui circulent et s’accumulent dans le système économique capitaliste et qui constituent le « capital », que Marx appelait du « travail mort ». Avec sa phrase : « Le capital est du travail mort, qui ne s'anime qu'en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d'autant plus vivant qu'il en suce davantage », il répond aux questions sur l’origine des richesses nouvelles, et sur le caractère « insatiable » des capitalistes, qui semblent ne jamais avoir assez des richesses qu’ils contrôlent.

C’est pour cela que Marx distingue le capital constant (Cc), qui ne fait circuler que du « travail mort » du capital variable V, variable parce que c’est la seule partie du capital qui grandit, en s’appropriant une partie du travail vivant apporté par les prolétaires.

Comment se constitue la valeur au cours du procès production-réalisation ?

L’extorsion de la plus-value par le capitaliste constitue donc le point de départ du processus de création de richesses nouvelles. Mais pour que l’opération aille à son terme, une autre étape est indispensable : la vente de la marchandise produite, qui permet de réaliser la transformation de la plus-value en profit… ou pas !

L’extorsion de la plus-value par le capitaliste constitue donc le point de départ du processus de création de richesses nouvelles. Mais pour que l’opération aille à son terme, une autre étape est indispensable : la vente de la marchandise produite, qui permet de réaliser la transformation de la plus-value en profit… ou pas !

Si l’on suit, de la gauche vers la droite, la progression de la transformation du capital, considéré comme du « travail mort » auquel s’ajoute du « travail vivant », on voit comment se constitue d’abord, dans le secteur « production », la valeur M de la marchandise, ainsi que ses diverses composantes.

A noter sur la figure la décomposition du capital constant Cc en Ccf : capital constant fixe, correspondant au coût des équipements, et Ccc : capital constant circulant, correspondant aux intrants.

Dans la vie d’une entreprise, il existe en fait deux cycles d’investissements distincts :

- un cycle court, correspondant à la production d’une unité de production (une voiture, un immeuble…), qui consomme le capital constant circulant (coût des matières d’œuvre et autres intrants), et le capital variable, coût de la force de travail utilisée au cours de ce cycle court.

- un cycle long, celui du capital constant fixe, correspondant au renouvellement des équipements, soit qu’ils soient devenus hors d’usage par usure, soit qu’ils soient devenus obsolètes du fait des progrès techniques. Dans la comptabilité des entreprises, le remboursement de ce capital avancé se fait progressivement, sous la forme de l’amortissement.

Différents facteurs caractérisent la production :

- Le taux d’exploitation, Pl / V, expression du rapport des forces entre travailleurs et patrons pour le partage de la valeur ajoutée.

- La composition organique du capital, Cc/V, qui caractérise d’une façon plus ou moins précise, la modernité des entreprises : dire que Cc est plus élevé par rapport à V, c’est dire qu’il y a plus de machines par rapport au nombre d’ouvriers, et donc, en principe, que chaque ouvrier produit plus dans un temps de travail donné. Mais il y a un problème : c’est l’exploitation salarié qui crée le profit. Baisser la part du travail dans le capital investi, c’est aussi baisser la source de production du profit par rapport au capital total investi… Cela constitue une des contradictions centrales du capitalisme, que Marx met en évidence et formule sous la forme d’une loi dite de la baisse tendancielle du taux de profit. C’est une des raisons qui pousse les capitalistes à mener en permanence la guerre de classe : compenser la tendance à la baisse des taux de profit en tentant d’arracher toujours plus de plus-value dans la valeur ajoutée. Mais il faut noter également que cette loi s’établit dans des conditions données, et que diverses « contre tendances », que Marx décrit, jouent pour compenser ses effets, d’autant que bien d’autres facteurs interviennent également pour perturber les perspectives de profit…

Car la production n’est rien sans la réalisation, au cours de laquelle jouent d’autres facteurs : jeu de l’offre et de la demande, degré de solvabilité des marchés, concurrence entre capitalistes… On reviendra plus loin sur ces facteurs et comment ils constituent d’autres facteurs essentiels de crise du capitalisme.

Pour comprendre ce qui se joue, il faut d’abord partir du fait que lorsqu’une entreprise choisit d’investir dans une production donnée, elle le fait en se basant sur une perspective de vente : par une analyse de l’état du marché à un moment donné, elle évalue le prix auquel elle pense pouvoir vendre sa marchandise (A’, « prix du marché ») et en déduit, en évaluant les coûts de production qui, eux, sont connus à l’instant où elle fait son étude, le profit qu’elle peut espérer en tirer. Mais il s’écoule nécessairement un certain temps entre le moment où l’investissement A est réalisé et où la marchandise est réellement sur le marché. Au cours de ce temps, le « prix du marché » a pu changer. De ce fait, la valeur réelle A’ à laquelle se vend la marchandise peut être égale, supérieure ou inférieure à la valeur M supposée s’être constituée au cours du processus de production. C’est pourquoi il faut attendre le résultat du processus global pour connaitre le profit, et donc la plus-value, réellement réalisée.

Dans le mode de production capitaliste, les investissements productifs sont un pari, une « spéculation » basée sur une perspective de profit… Perspective que les capitalistes détruisent eux-mêmes en réduisant en permanence les conditions de réalisation : en aggravant les conditions d’exploitation pour augmenter la part de plus-value prélevée sur la valeur ajoutée, ils diminuent de ce fait les salaires et donc les perspectives de vente de leurs marchandises, avec des conséquences sur lesquelles on reviendra plus tard.

Socialisation et globalisation de la propriété, des moyens de production et des échanges

Les lois, les tendances, les contradictions que l’on vient d’évoquer et qui fondent le rapport de production capitaliste n’ont pas changé depuis Marx, et la lutte pour le partage de la valeur ajoutée entre plus-value et salaire reste toujours le fondement de la guerre de classe que se livrent la bourgeoisie et le prolétariat. Mais la structure actuelle du système capitaliste, résultat d’un siècle et demi d’évolutions, n’a plus grand-chose à voir avec celle du temps de Marx telle qu’elle est illustrée très schématiquement sur l’illustration : un capitalisme industriel avec ses patrons-propriétaires de leurs entreprises, une production nécessairement limitée, destinée à un marché proche, et un capitalisme bancaire indépendant, qui fournit si nécessaire des crédits au capitalisme industriel en échange d’intérêts. Le tout dans une société encore dominée par la production agricole et où toute une partie de l’économie échappe au capitalisme industriel.

Les lois, les tendances, les contradictions que l’on vient d’évoquer et qui fondent le rapport de production capitaliste n’ont pas changé depuis Marx, et la lutte pour le partage de la valeur ajoutée entre plus-value et salaire reste toujours le fondement de la guerre de classe que se livrent la bourgeoisie et le prolétariat. Mais la structure actuelle du système capitaliste, résultat d’un siècle et demi d’évolutions, n’a plus grand-chose à voir avec celle du temps de Marx telle qu’elle est illustrée très schématiquement sur l’illustration : un capitalisme industriel avec ses patrons-propriétaires de leurs entreprises, une production nécessairement limitée, destinée à un marché proche, et un capitalisme bancaire indépendant, qui fournit si nécessaire des crédits au capitalisme industriel en échange d’intérêts. Le tout dans une société encore dominée par la production agricole et où toute une partie de l’économie échappe au capitalisme industriel.

Dans le capitalisme industriel du milieu du XIXe siècle qu’analyse Marx, la propriété des entreprises était concentrée entre les mains de capitalistes individuels, de familles, parfois de sociétés de quelques membres. Mais dès la fin du XIXe, les besoins de plus en plus importants de capitaux imposés par la construction des chemins de fer, les conquêtes coloniales impérialistes, n’ont pu être satisfaits qu’à travers la constitution de grandes sociétés financières. Cela a entraîné petit à petit la dissolution de la propriété individuelle des entreprises au sein de sociétés par actions, souvent contrôlées par de grandes banques. Dans L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, écrit en 1916, Lénine explique comment s’est produite la fusion du capital bancaire et du capital industriel pour constituer le capital financier, tandis que les entreprises s’étaient concentrées pour se structurer en trusts et monopoles. En France et en particulier dans la région, cette fusion du capital bancaire et du capital industriel est parfaitement incarnée par les frères Pereire, symboles de l’ « Esprit d’entreprise du XIXème siècle »…

Titres, marchés financiers, liquidité du capital, spéculation…

Sauf pour les petites entreprises – c’est encore le cas aujourd’hui – et dès la deuxième moitié du XIXème siècle, la propriété privée des moyens de production et d’échange a quitté la forme d’une propriété directe pour passer par le biais de la possession de « titres », actions ou obligations. La propriété de telle ou telle entreprise (telle ou telle dette) est ainsi répartie entre plusieurs mains et les profits sont répartis au prorata du nombre de titres détenus par chacun.

Sauf pour les petites entreprises – c’est encore le cas aujourd’hui – et dès la deuxième moitié du XIXème siècle, la propriété privée des moyens de production et d’échange a quitté la forme d’une propriété directe pour passer par le biais de la possession de « titres », actions ou obligations. La propriété de telle ou telle entreprise (telle ou telle dette) est ainsi répartie entre plusieurs mains et les profits sont répartis au prorata du nombre de titres détenus par chacun.

Mais ces titres peuvent aussi s’échanger comme des marchandises sur des marchés spécialisés : la circulation des capitaux est ainsi libérée des lenteurs imposées par les démarches administratives qui marquent la vente ou l’achat d’une entreprise : on peut vendre ses parts d’une entreprise et acheter celles d’une autre en une seule opération boursière et ainsi s’adapter très rapidement aux évolutions des perspectives de profit. Le capital devient ainsi très mobile, on dit qu’il est « liquide », la propriété se trouve de plus en plus répartie entre des mains diverses, socialisée.

En même temps, cela permet de spéculer sur l’évolution des valeurs de marché de ces titres, ce qui est à la base de la constitution d’immenses bulles spéculatives. L’exemple le plus connu, parce que présenté en continu dans la presse et les chaines spécialisées de la télévision est celui de la « capitalisation boursière » des sociétés, obtenu en multipliant le nombre d’actions par leur valeur à un instant donné. Or la valeur des actions d’une entreprise donnée s’établit chaque jour à travers des milliers d’échanges dont la seule raison d’être, pour les spéculateurs qui s’y livrent, est d’essayer de gagner de l’argent dans la transaction.

Ce processus a sa propre logique, qui se traduit par un comportement « moutonnier » du monde des traders : la soif de « bonnes affaires », la disponibilité de capitaux, semble créer une demande infinie, poussant la valeur des actions à la hausse permanente. C’est que l’on peut observer quand on suit l’histoire de l’évolution des titres boursiers ou d’indices comme le CAC40 : ils semblent avoir la propriété de grimper sans cesse, malgré des périodes de baisse de plus ou moins longue durée…

Jusqu’à, parfois, des effondrements brutaux. Du fait de la fuite en avant spéculative, la capitalisation boursière d’une entreprise finit par devenir démesurée par rapport à sa valeur réelle, c’est-à-dire ce que l’on obtiendrait en vendant les biens qui la constituent. L’écart entre capitalisation boursière et valeur réelle est appelé « capital fictif », il constitue une « bulle spéculative ». Et il suffit parfois de peu de chose, une mauvaise nouvelle concernant les perspectives de profit et donc des dividendes qui leur sont associés, pour que la tendance « moutonnière » s’inverse : la course à l’achat d’actions se transforme en course à la vente, l’offre devient supérieure à la demande, le cours de l’action s’effondre, et avec elle la capitalisation boursière de l’entreprise. On peut arriver à la situation paradoxale où cette capitalisation boursière devient inférieure à la valeur réelle de l’entreprise, ce qui permet à des « prédateurs » financiers de prendre le contrôle de l’entreprise en rachetant une partie des actions désormais à prix très bas…

D’où une double crainte des grands actionnaires des grands groupes industriels et financiers : leur fortune, pour une bonne part constituée par leur portefeuille d’actions, évolue au gré de la valeur de ces dernières. Elle peut donc fondre du jour au lendemain en cas de « perte de confiance » des spéculateurs, sans compter que cet effondrement éventuel peut leur faire perdre le contrôle de l’entreprise. C’est une des raisons pour lesquelles les grands groupes entretiennent eux-mêmes la demande sur le marché des actions, en en rachetant une partie, en multipliant leur valeur, tandis qu’ils versent de copieux dividendes à leurs actionnaires pour les inciter à garder leurs actions.

Le marché boursier des actions d’entreprises est le plus connu puisque mis en évidence quotidiennement dans les médias. Mais il en existe d’autres, sur lesquels se livrent les mêmes opérations spéculatives : marché des changes monétaires, marché de la dette, marchés des matières premières, marché des métaux précieux, etc.

De fait, la mise en avant quotidienne par les médias des évolutions des Bourses d’actions est l’arbre qui cache la forêt : la spéculation sur les actions n’est une part minime de la spéculation globale sur l’ensemble des marchés financiers, même si un effondrement sur ce secteur a des conséquences immédiates sur la production. Les spéculations financières les plus importantes, et de loin, se livrent sur le marché des changes monétaires, suivi des marchés de la dette. C’est en particulier sur ces marchés que se préparent les effondrements financiers qui menacent de se produire aujourd’hui, entrainant le reste de l’économie dans leur sillage, comme cela s’est produit en 2007.

Financiarisation, socialisation de la propriété privée des moyens de production

Derrière ces processus spéculatifs à travers lesquels les capitalistes individuels se livrent à une concurrence effrénée pour s’accaparer la plus-value produite par les travailleurs se dessine une nouvelle organisation interne de la bourgeoisie, du point de vue de la propriété. En 1916, Lénine décrivait comment le capital industriel et le capital bancaire s’étaient associés pour constituer le capital financier, et comment ce dernier dirigeait désormais d’immenses structures d’entreprises, trusts et monopôles, étendant leurs tentacules sur d’immenses territoires coloniaux, dans un monde que s’étaient partagé une poignée de puissances impérialistes.

Derrière ces processus spéculatifs à travers lesquels les capitalistes individuels se livrent à une concurrence effrénée pour s’accaparer la plus-value produite par les travailleurs se dessine une nouvelle organisation interne de la bourgeoisie, du point de vue de la propriété. En 1916, Lénine décrivait comment le capital industriel et le capital bancaire s’étaient associés pour constituer le capital financier, et comment ce dernier dirigeait désormais d’immenses structures d’entreprises, trusts et monopôles, étendant leurs tentacules sur d’immenses territoires coloniaux, dans un monde que s’étaient partagé une poignée de puissances impérialistes.

Depuis, ce processus n’a cessé de s’accentuer, à travers crises, guerres, révolutions...

L’état des lieux aujourd’hui, c’est une économie mondiale contrôlée par un système financier composé de banques, de fonds d’investissement, de compagnies d’assurances, de holdings de multinationales, mais aussi de marchés financiers sur lesquels s’échangent une multitude de titres (actions, obligations et autres).

Une oligarchie financière, caste extrêmement minoritaire constituée des grands actionnaires de ces institutions financières, vit en parasite sur l’ensemble de la société. Elle investit sous une multitude de formes les capitaux qu’elle contrôle dans la sphère financière et s’accapare une part toujours plus grande des richesses tirées du travail, qu’elle joue au casino de la spéculation. Et quand on dit qu’elle vit en parasite, ça n’est pas une formule, mais bien une réalité : non seulement son rôle social est nul, mais en « suçant comme un vampire le travail vivant », elle conduit l’humanité dans le mur !

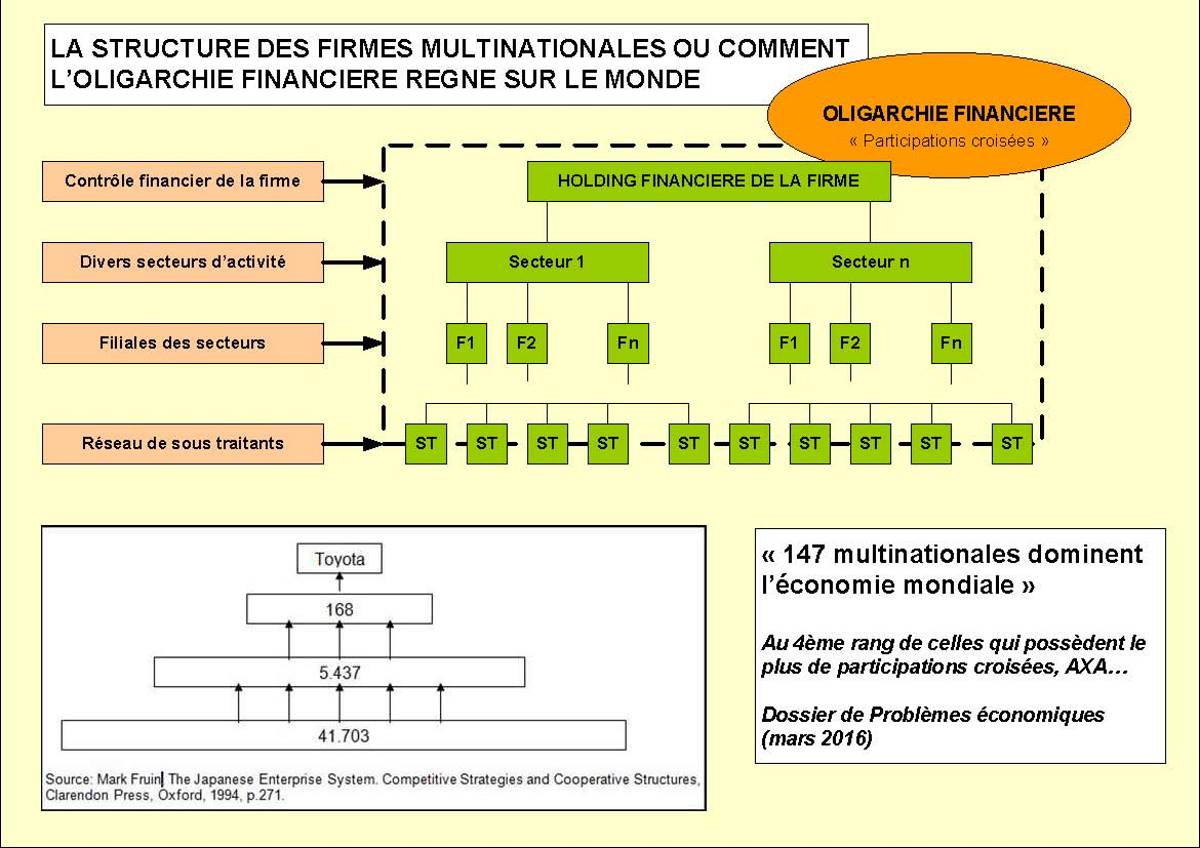

La structure des multinationales ou comment l’oligarchie financière règne sur le monde

Cette oligarchie financière contrôle par le biais des titres qui circulent dans la sphère de la finance et des participations en cascade au sein des grandes multinationales, l’ensemble de l’économie mondiale. En 2016, selon Recherches économiques, 147 multinationales contrôlaient l’économie mondiale. Ce contrôle passe par des liaisons en cascade qui partent du sommet financier, la holding, se divisent de divers secteurs, puis en divers niveaux de filiales pour aboutir aux couches terminales de sous-traitants, eux-mêmes pouvant faire partie de la firme ou pas...

Cette oligarchie financière contrôle par le biais des titres qui circulent dans la sphère de la finance et des participations en cascade au sein des grandes multinationales, l’ensemble de l’économie mondiale. En 2016, selon Recherches économiques, 147 multinationales contrôlaient l’économie mondiale. Ce contrôle passe par des liaisons en cascade qui partent du sommet financier, la holding, se divisent de divers secteurs, puis en divers niveaux de filiales pour aboutir aux couches terminales de sous-traitants, eux-mêmes pouvant faire partie de la firme ou pas...

Toyota a été précurseur dans ce domaine, comme le montre l’organigramme correspondant à son organisation… en 1977.

L’oligarchie financière est un lieu d’alliances entre grands investisseurs, à travers des participations croisées, machin investit chez truc, qui investit chez chose et machin… La compagnie d’assurances Axa serait au 4ème rang mondial des sociétés qui possèdent le plus de participations croisées.

Elle reste en même temps le terrain d’une concurrence acharnée. La bataille actuelle au sein de l’Alliance Nissan-Renault autour des malversations de Ghosn est une illustration de la profonde contradiction qui marque le capitalisme arrivé au stade des grandes multinationales : créer des alliances pour s’unir contre la concurrence n’empêche pas de continuer à s’affronter au sein de l’alliance pour savoir qui des deux groupes d’actionnaires principaux imposera sa loi pour en tirer le plus de profit…

« NTIC », divisions du travail, socialisation de la production, « chaînes de valeur », internationalisation du marché du travail

En se développant, le capitalisme n’a pas seulement modifié et concentré le pouvoir économique de la bourgeoisie et la façon dont il s’exerce sur la société actuelle. Il a aussi profondément modifié les forces productives, aussi bien du point de vue matériel, technologique et scientifique, que sociologique.

En se développant, le capitalisme n’a pas seulement modifié et concentré le pouvoir économique de la bourgeoisie et la façon dont il s’exerce sur la société actuelle. Il a aussi profondément modifié les forces productives, aussi bien du point de vue matériel, technologique et scientifique, que sociologique.

La période actuelle est caractérisée par la mise en œuvre des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Elle a donné au capitalisme à la recherche de nouveaux terrains d’investissement et surtout d’une main d’œuvre à bas coup les moyens d’étendre à la planète entière les canaux par lesquels extraire la plus-value. Le résultat en est aujourd’hui une économie mondiale intégrée, un degré de division du travail et de socialisation de la production considérables, passant par des « chaines de valeur » qui organisent les diverses étapes de la production d’une marchandise à travers une multitude de lieux de production et de réseaux de communication et de transport.

Ce processus, commencé dans les années 1980, a étendu le rapport salarial dans le monde entier, l’apparition d’une classe ouvrière innombrable, avec pour effet la création d’un marché du travail mondialisé, qui, par la concurrence qu’il introduit, pèse lourdement dans le rapport de force dans les anciennes puissances industrielles.

Le capitalisme, en se développant sous le coup de ses propres mécanismes internes, de la concurrence et de la lutte des classes n’a pas fait que socialiser et concentrer la propriété privée des moyens de production et d’échange. Elle a aussi socialisé la production des richesses à un degré jamais atteint, réunissant les conditions objectives d’un changement révolutionnaire de la société.

Etats de classe, au service de l’oligarchie financière

Pour Marx, dans les sociétés bourgeoises, « le gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise toute entière »… Il écrit cela alors que le pouvoir de la bourgeoisie est en train de s’établir et que les jeux de pouvoir traduisent les affrontements entre diverses couches des classes dominantes.

Pour Marx, dans les sociétés bourgeoises, « le gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise toute entière »… Il écrit cela alors que le pouvoir de la bourgeoisie est en train de s’établir et que les jeux de pouvoir traduisent les affrontements entre diverses couches des classes dominantes.

Les choses ont changé aujourd’hui, mais dans le sens où le jeu des Etats devient de plus en plus clair, au service de l’oligarchie financière par le biais de ses maillons nationaux, ainsi qu'à travers les diverses institutions internationales au sein desquelles la bourgeoisie tente tant bien que mal de se coordonner, d'assurer une "gouvernance mondiale" qui apparait de plus en plus mise à mal par l'exacerbation de la concurrence.

Les Etats servent tout d’abord les plus riches par leur action politique, l’enchaînement des offensives contre le monde du travail qui n’a pas cessé depuis des décennies, pour l’augmentation de la plus value au détriment des salaires, la destruction des protections légales des travailleurs face au patronat, etc.

La fiscalité est un autre aspect de cette intervention de l’Etat dans le transfert des richesses produites par le travail. Selon la propagande de la bourgeoisie, mais aussi des partis réformistes qui voudraient nous y faire croire, l’Etat aurait un rôle d’intermédiaire pour un équilibrage de la répartition des richesses au sein de la société entre les plus riches et les plus pauvres. Cela passerait par un double flux d’argent, celui de l’impôt, montant de la population vers les caisses de l’Etat, et celui de la « redistribution », descendant de l’Etat vers la population (allocations diverses aux plus démunis, services publics gratuits,…).

Ce schéma est une idéalisation de la période qui a suivi la Deuxième guerre mondiale, les soi-disant Trente glorieuse, prétendu règne d’un Etat providence qui s’était effondré avec la crise des années 1970. Mais le mythe a bien du mal aujourd’hui à se maintenir. Le mouvement des gilets jaunes est né de la révolte contre une fiscalité clairement à deux vitesses, augmentation des taxes qui frappent les plus pauvres alors qu’était supprimé l’ISF. Quant à la « redistribution », elle s’adresse surtout aux grands patrons, sous forme de divers cadeaux sous prétexte de soutien de l’emploi, tandis que les services publics subissent casse sur casse, tout comme les prestations sociales.

Au jeu de l’injustice fiscale et de la « redistribution » à rebours au profit des plus riches, les Etats ajoutent la dette publique, qui assure un transfert permanent, sous forme d’intérêts, d’argent issu des contribuables, vers les marchés financiers, et en fin de compte, vers les plus riches. Prêter de l’argent aux Etats ouvre aux organismes financiers à la recherche permanente de terrains d’investissements nouveaux des perspectives en principe sûres… sauf aléas, bien sûr, comme celui de la crise de la dette européenne en 2010 2011.

La dette des ménages au secours des profits

La dette publique est un des canaux par lequel la bourgeoisie récupère une partie des salaires qu’elle a versé par l’intermédiaire des Etats.

La dette publique est un des canaux par lequel la bourgeoisie récupère une partie des salaires qu’elle a versé par l’intermédiaire des Etats.

La dette privée, dite « des ménages », en est un second. Les salaires insuffisants font qu’il est souvent nécessaire, pour bien des personnes, de faire appel à un crédit, faute de disposer d’économies pour faire face à un imprévu. Mais c'est surtout une aubaine pour la bourgeoisie, il suffit pour s'en convaincre de voir la floraison de publicités pour les crédits à la consommation, etc.

Prêter de l’argent aux ménages joue deux rôles pour la bourgeoisie :

- Elle est un terrain d’investissement pour des capitaux en croissance perpétuelle et une source de ponction sur les revenus du travail, une façon pour la bourgeoisie de s'accaparer une partie des salaires versés.

- Elle soutient un certain degré de solvabilité des marchés, pour garantir la réalisation de la plus value, donc des profits.

Elle accumule en même temps de nouveaux risques pour le système financier, du au fait que l'endettement privé croissant conduit de plus en plus de personnes à des situations de sur-endettement, à l'incapacité de rembourser leurs dettes.

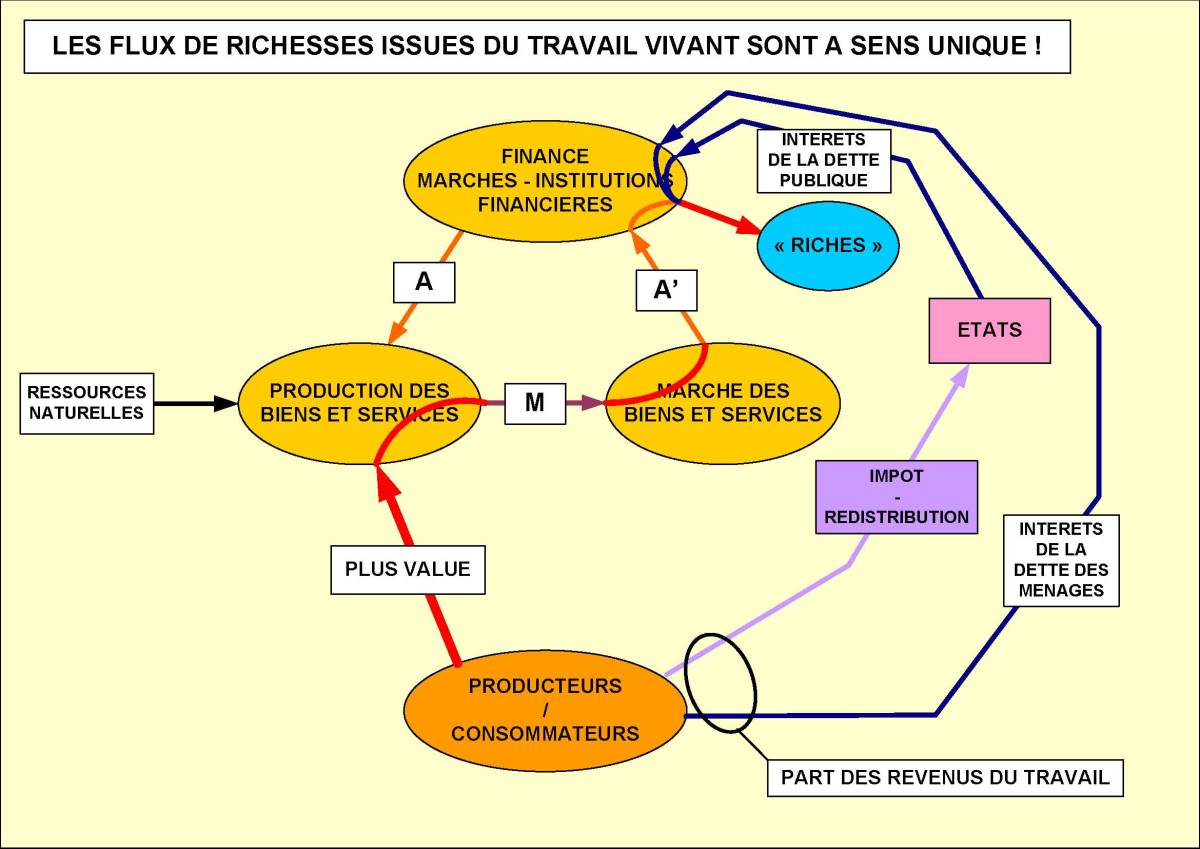

Les flux de richesses tirées du travail vivant sont à sens unique

Pour conclure cette partie, ce schéma de circulation des richesses au sein des grandes relations entre les divers éléments de la société fait apparaitre clairement un double mécanisme d’accaparement des produits du travail par les sommets de la finance et de la bourgeoisie. Celui tiré de l’exploitation salariée, la plus value, et celui récupéré sur les salaires, par le biais de la fiscalité et de la dette publique d’une part, de la dette des ménages d’autre part.

Pour conclure cette partie, ce schéma de circulation des richesses au sein des grandes relations entre les divers éléments de la société fait apparaitre clairement un double mécanisme d’accaparement des produits du travail par les sommets de la finance et de la bourgeoisie. Celui tiré de l’exploitation salariée, la plus value, et celui récupéré sur les salaires, par le biais de la fiscalité et de la dette publique d’une part, de la dette des ménages d’autre part.

Les grandes contradictions du capitalisme financier mondialisé

Il n'est pas possible de développer ici l'ensemble des contradictions qui sont inhérentes au système capitaliste et n'ont fait que se développer au fur et à mesure de son expansion internationale, pour atteindre aujourd'hui des proportions et un degré de gravité extrêmement importants, allant jusqu'à mettre en jeu l'existence même de l'humanité, ou du moins la menaçant d'une régression sans précédents.

Nous nous contenterons d'en souligner quelques aspects.

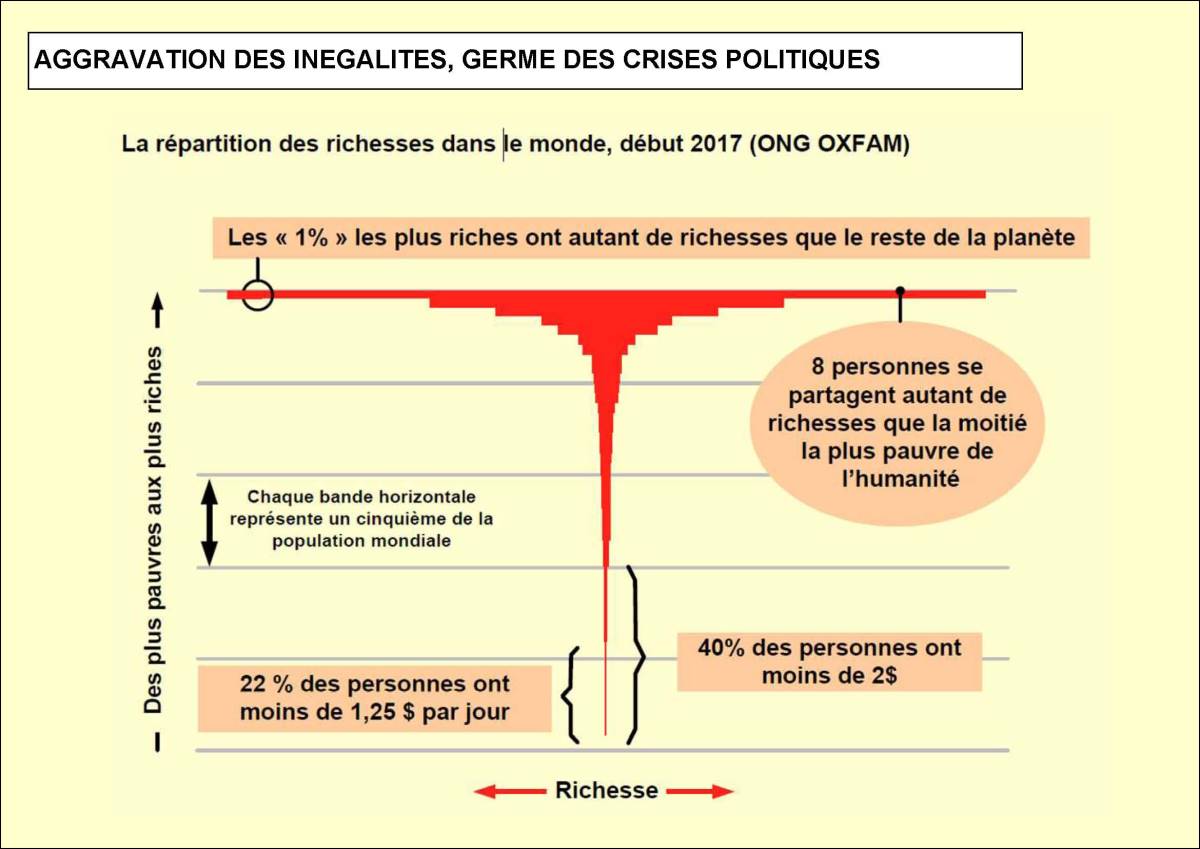

Inégalités insupportables, germe des crises politiques

Ces processus de pillage se produisent à l’échelle mondiale sans s’arrêter aux frontières. Le schéma produit par l’ONG OXFAM début 2017 est une illustration la polarisation des richesses entre quelques mains qui en résulte.

Ces processus de pillage se produisent à l’échelle mondiale sans s’arrêter aux frontières. Le schéma produit par l’ONG OXFAM début 2017 est une illustration la polarisation des richesses entre quelques mains qui en résulte.

Au centre de l’échelle verticale, ce sont les « classes moyennes » qui s’appauvrissent relativement, se sentent « déclassées ». L’ascenseur social en panne…

En bas, ce sont des millions et des millions de personnes qui sont dans une misère extrême, meurent de famine ou faute de soins, cherchent le salut dans l’émigration au risque de leur vie. Ces injustices sociales terribles se retournent politiquement contre ceux qui en sont responsables, générant un état de crise politique permanent.

La soif insatiable de profits limite leur réalisation et bloque la croissance

Au cœur de l’exploitation salariale, un autre processus est à l’œuvre : la politique des classes dominantes et de leurs Etats, qui consiste à augmenter le taux d’exploitation tandis que les salaires sont ponctionnés par la dette publique et privée entraine inévitablement une baisse relative du pouvoir d’achat global des classes laborieuses, avec deux conséquences : en limitant le marché solvable, elle est source de récession économique chronique, tandis que le surendettement menace les organismes de crédit de ne pouvoir récupérer leurs créances pour insolvabilité des emprunteurs.

Au cœur de l’exploitation salariale, un autre processus est à l’œuvre : la politique des classes dominantes et de leurs Etats, qui consiste à augmenter le taux d’exploitation tandis que les salaires sont ponctionnés par la dette publique et privée entraine inévitablement une baisse relative du pouvoir d’achat global des classes laborieuses, avec deux conséquences : en limitant le marché solvable, elle est source de récession économique chronique, tandis que le surendettement menace les organismes de crédit de ne pouvoir récupérer leurs créances pour insolvabilité des emprunteurs.

Marx écrivait dans le Capital : « La raison ultime de toute véritable crise demeure toujours la pauvreté et la limitation de la consommation des masses, en face de la tendance de la production capitaliste à développer les forces productives comme si elles n’avaient pour limite que la capacité de consommation de la société ».

La fuite en avant de la spéculation et de la dette prépare le krach

La crise de 2007-2008 a eu pour élément déclencheur le surendettement des ménages pauvres américains, poussés à acheter des maisons à crédit. Comme le montrera Rémi, le phénomène s'est répendu à l'ensemble du secteur financier et productif, du fait même des bulles financières que la spéculation à outrance y avait créé. Dix ans après, force est de constater que les soi-disant remèdes au nom desquels les gouvernements nous ont imposé leur politique d'austérité n'ont rien changé : l'endettement continue à prospérer, tout comme la spéculation. Comme on le voit sur l'illustration, la production des richesses, que l'on peut mesurer par le PIB mondial, ne reorésente qu'une très faible part face aux marchés spéculatifs qui continuent de prospérer.

La crise de 2007-2008 a eu pour élément déclencheur le surendettement des ménages pauvres américains, poussés à acheter des maisons à crédit. Comme le montrera Rémi, le phénomène s'est répendu à l'ensemble du secteur financier et productif, du fait même des bulles financières que la spéculation à outrance y avait créé. Dix ans après, force est de constater que les soi-disant remèdes au nom desquels les gouvernements nous ont imposé leur politique d'austérité n'ont rien changé : l'endettement continue à prospérer, tout comme la spéculation. Comme on le voit sur l'illustration, la production des richesses, que l'on peut mesurer par le PIB mondial, ne reorésente qu'une très faible part face aux marchés spéculatifs qui continuent de prospérer.

Le capitalisme détruit les équilibres écologiques

Pour terminer de bref inventaire des menaces que fait régner le capitalisme financier mondialisé, il y a bien sûr celui des conséquences sur l'environnement.

Pour terminer de bref inventaire des menaces que fait régner le capitalisme financier mondialisé, il y a bien sûr celui des conséquences sur l'environnement.

Réchauffement climatique, épuisement des ressources, pollution… Par ses fuites en avant incontrôlables, le capitalisme, en détruisant les équilibres écologiques, met en cause l’existence même de l’humanité, tout au moins son niveau de développement actuel.

"Capitalisme vert", sommets du climat se suivent et se ressemblent... Le capitalisme est tout aussi impuissant face aux enjeux que posent les questions écologiques que face aux conséquences financières et économiques d'une logique qui le définit : recherche du profit maximum, propriété privée des moyens de production et d'échange, le tout dans un monde où toutes les relations sont régies par 'les lois du marché".